福岡を拠点に活動するDJ・パーソナリティのTOGGYさん。茶道を嗜み、日本文化全般に関心が高く、特に焼き物には目がありません。

1年間のオーストラリア生活で、知ったのは「知らない」ということ

――海外に出たのを機に日本文化に興味が沸いたそうですね。

ええ。バンドをやっていた10代の頃は、聞く音楽も洋楽ばかりでした。欧米の文化や雰囲気を味わいたくて1年間オーストラリアで暮らしていたんです。オーストラリアにいるとき、友人の英語名に漢字で当て字をして筆で書いてプレゼントしたらすっごく喜んでくれて

――漢字は外国の人に人気ですよね。

相撲の番付表みたいなタッチで書いてあげるととりわけ喜んでもらえました。日本の文化についても詳しく聞かれたんですが、そこで初めて自分が自国についてほとんど知らないことに気が付いたんです。日本に帰ってきて何か日本のことをやらなきゃなと思ってそこから始めたのが水墨画だったんです。

筆のつながりで始めた水墨画からお茶の世界へ

――最初が水墨画ですか!

もともと書道をしていたので筆の使い方は大体わかっていたんです。それで始めるならまずは水墨画から、と思って。そのときの先生に「男こそお茶をやった方が良い」と茶道を勧められて、26歳から習い始めました。「茶道」と聞くと、マナーや礼儀に重きを置く習い事で敷居が高いイメージでしたが、見学にいったら全然違いました。

――イメージと違った?

お茶って「総合芸術」なんですよ。

――茶の湯の世界に魅了されていますね。

お茶の全部が日本文化です。どんどんハマっていって、こんなに面白いものがあるのになんで俺はイギリスのミュージシャンに憧れてオーストラリアに行ったんだろうって。

――今なら日本文化のことを語れますね。

ええ。日本文化を知ってから海外に行くのと、知る前で海外に行くのとでは全く違います。今なら「なんでも聞いてこい!」って胸を張って外国に行けるようになりました。

焼き物、それは日本が誇る職人たちのアート

――茶器へのこだわりを教えてください。

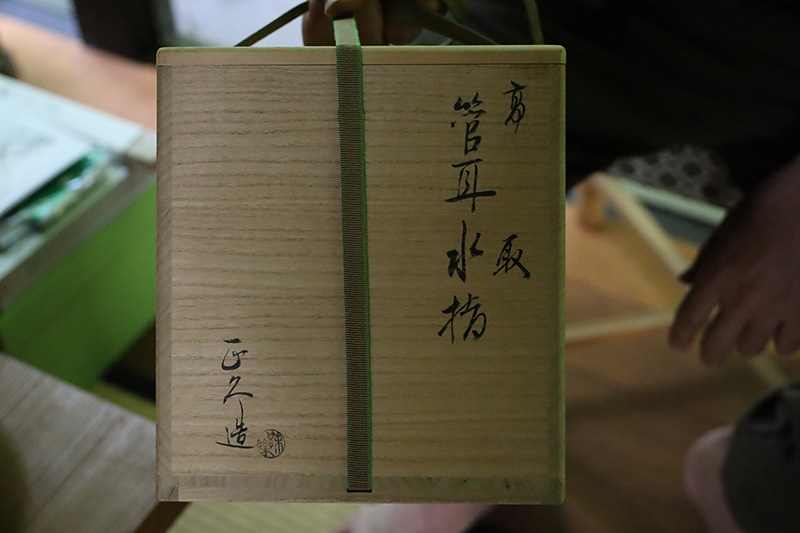

茶人の中には、派手な色や絵柄の入った焼き物を好む人もいますが、私は華やかなものよりも、素朴で男点前なものを選ぶことが多いです。

――たとえばどんな焼き物がお好きですか?

京の楽焼は別格です!業躰先生のお茶会に行ったとき、美術館に置いてあるような何百年前の楽焼でお茶を飲む機会がありました。ものすごく感動しましたね。真っ黒でゴツくて、どっしりとした見た目なのに、なぜだかとっても軽い。これぞ、本物です。

――職人技ですね。

そうなんです。この銘品が安土桃山時代に作られていることが驚きです。あらゆる技術が進歩した今となっても、高取焼などの薄い壺をろくろを回し、手で作っているのはヨーロッパからしたら見事な「アート」です。そして、一寸違わずに、同じサイズや色を作り続けられる「職人」たち。

――日本が誇る宝ですね。

私も以前、ろくろ体験をしたことがありますが、とても難しかった。自分で作ってみてわかりましたが、「寸分違わずに全く同じ」ものを作るのは相当な技術が要るものなんです。

――知れば知るほど惹かれていく、と。

使ってみたり作ってみたり、そうして五感で触れていくうちにどんどん焼き物に惹かれていきました。 なかでも高取焼と萩焼と唐津焼が特に好きです。 皆さんには先ずは地元の焼き物から普段使いして欲しいですね。同じ焼き物でも、それぞれ違う良さがあります。日本の焼き物は奥深く、まだまだ知らない世界がある。これからもその奥深い世界に魅了されそうです。

コメントを残す